Lesedauer: 7 Minuten

Vom Bleichprivileg zu Textilien für Boeing und Airbus

Unter dem Motto „C the Unseen“ präsentiert sich die deutsche Stadt Chemnitz in diesem Jahr zusammen mit 38 Kommunen in der Region als Europäische Kulturhauptstadt. Nach West-Berlin, Weimar und Essen ist es erst das vierte Mal, dass Deutschland eine Kulturhauptstadt stellt. Das Programm des Jubiläumsjahrs umfasst über 1.000 Ausstellungen, Projekte, Veranstaltungen, Festivals, Free-Walking-Touren und Workshops, die Aufmerksamkeit auf die besonderen Stärken der Region lenken sollen. In Chemnitz ist das vor allem die Textilindustrie, deren Fäden bis weit ins 14. Jahrhundert zurückreichen.

Vom Bleichprivileg zum „sächsischen Manchester“

Im Jahr 1357 stellte Markgraf Friedrich III. von Meißen ein unscheinbares, aber folgenreiches Dokument aus: das Bleichprivileg.1 Damit erhielten vier Chemnitzer Bürger das exklusive Recht, nördlich der Stadt am Fluss Chemnitz eine Landesbleiche zu errichten. Von nun an durften im Umkreis von 75 Kilometern nur sie Textilien bleichen. Damals waren das vor allem Leinentücher. Das Bleichprivileg gilt heute als Geburtsurkunde der Chemnitzer Textil- und Bekleidungsindustrie, denn es machte die Stadt mit damals nur wenigen Tausend Einwohner*innen auf einen Schlag zum zentralen Handels- und Umschlagplatz für Textilien in der Region. Bereits im 17. Jahrhundert arbeitete mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Textilberufen wie Weber*in, Färber*in, Spinner*in oder Tuchmacher*in. Doch das Bleichprivileg war nur der Anfang.

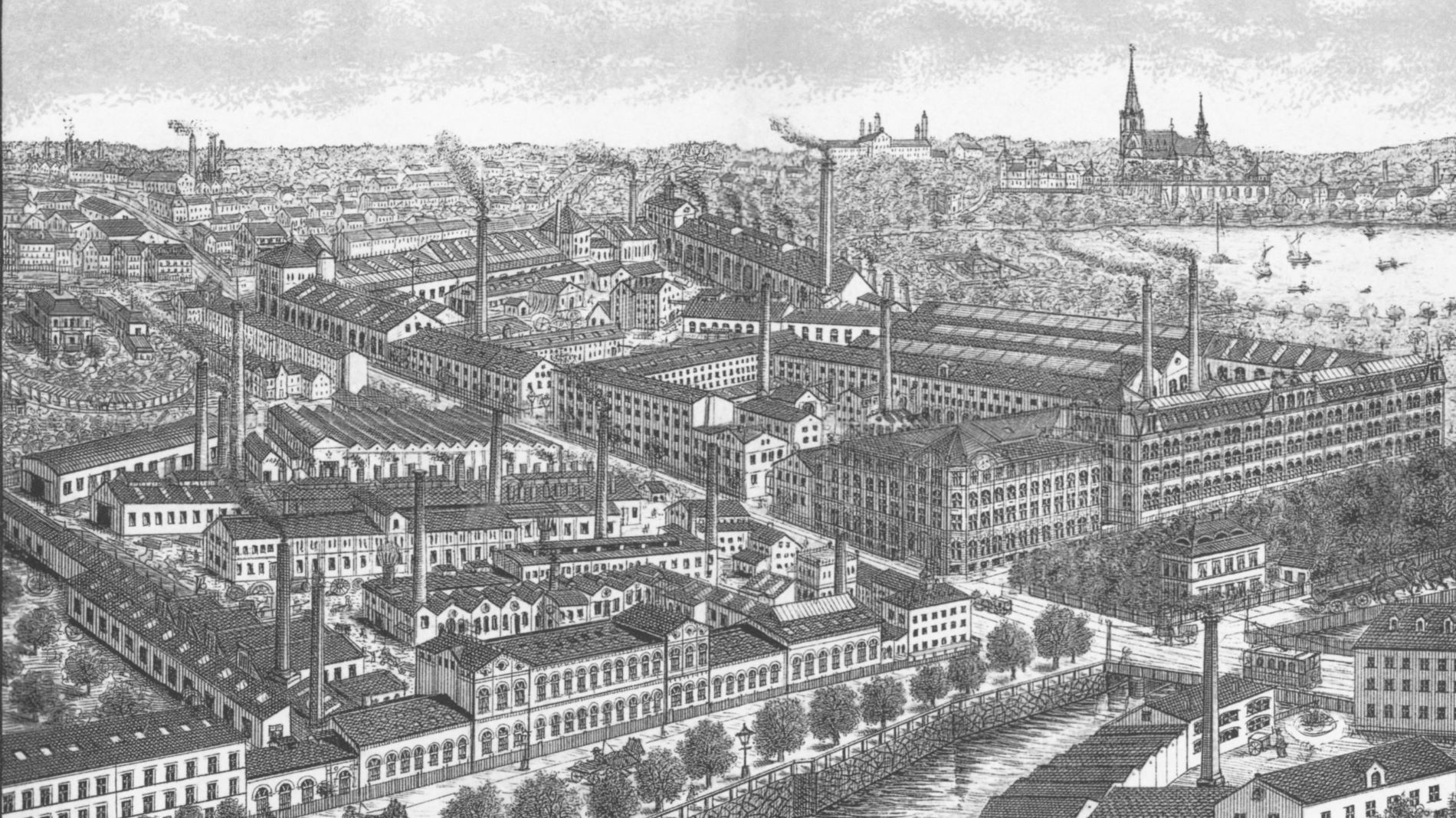

Als rund 400 Jahre später, um 1750, in England die Industrielle Revolution begann, bei der die Textilindustrie mit ihren mechanischen Webstühlen und Spinnmaschinen zentraler Taktgeber war, erreichten deren Ausläufer Chemnitz schon früh. Bereits 1798 wurde im heutigen Chemnitzer Stadtteil Harthau die erste mechanische Baumwollspinnerei Sachsens errichtet. Als England 1820 ein Exportverbot für Textilmaschinen verhängte, um seine technologische Vormachtstellung zu sichern, begannen Chemnitzer Unternehmer kurzerhand, eigene Textilmaschinen zu entwickeln und zu bauen. Binnen Jahrzehnten schossen Spinnereien, Webereien und Maschinenbaufirmen in der Region wie Pilze aus dem Boden. Die Textilindustrie wurde in der Folge zum wichtigsten Wirtschaftszweig in Sachsen – und Chemnitz zum Zentrum des sächsischen Textilmaschinenbaus. Getragen von dieser textilen Dynamik entwickelte sich die ehemals kleine Stadt zu einer europäischen Industriemetropole, war um 1900 sogar die reichste Stadt Deutschlands.2 In Anlehnung an das englische Vorbild und die „Wiege der Industriellen Revolution“ erhielt Chemnitz denn auch den klingenden Beinamen „sächsisches Manchester“.

Textile Tradition sucht Zukunft

Doch wer sich im Jubiläumsjahr im „sächsischen Manchester“ über die Textilbranche informiert, merkt: Die Stimmung ist gemischt. Einerseits Stolz auf die textile Tradition, andererseits Unsicherheit über die Zukunft. Chemnitz und die sächsische Textilindustrie – das sind heute rund 500 Unternehmen mit etwa 12.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 1,4 Milliarden Euro.3 Sachsen gehört damit zu den wichtigsten Textilstandorten Deutschlands. Doch wie die gesamte deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie steht die Region vor Herausforderungen wie Auftragseinbrüchen, hohen Kosten, Nachwuchsmangel und Fragen zur künftigen Ausrichtung.

In ihrem Konjunkturbericht4 aus dem Frühjahr 2025 fasst die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz die Lage wie folgt zusammen: „Die Wirtschaft der Region Chemnitz steckt in der Krise.“ Eine IHK-Zahl zur Nachwuchssituation in der lokalen Textil- und Bekleidungsindustrie gibt zu denken: In Südwestsachsen gibt es über alle Ausbildungsjahre hinweg nur noch 95 Auszubildende in Berufen der Textil- und Bekleidungsindustrie – bei insgesamt über 3.500 Ausbildungsverhältnissen (Oktober 2025).5 Mit anderen Worten: Gerade einmal drei Prozent der jungen Menschen in Ausbildung lernen einen textilen Beruf. Es zeigt sich: Eine Branche, die in Chemnitz einst jede dritte Person beschäftigte und das industrielle Herz der Region bildete, sucht neue Wege in die Zukunft.

Textile Geschichte und Gegenwart im Industriemuseum Chemnitz

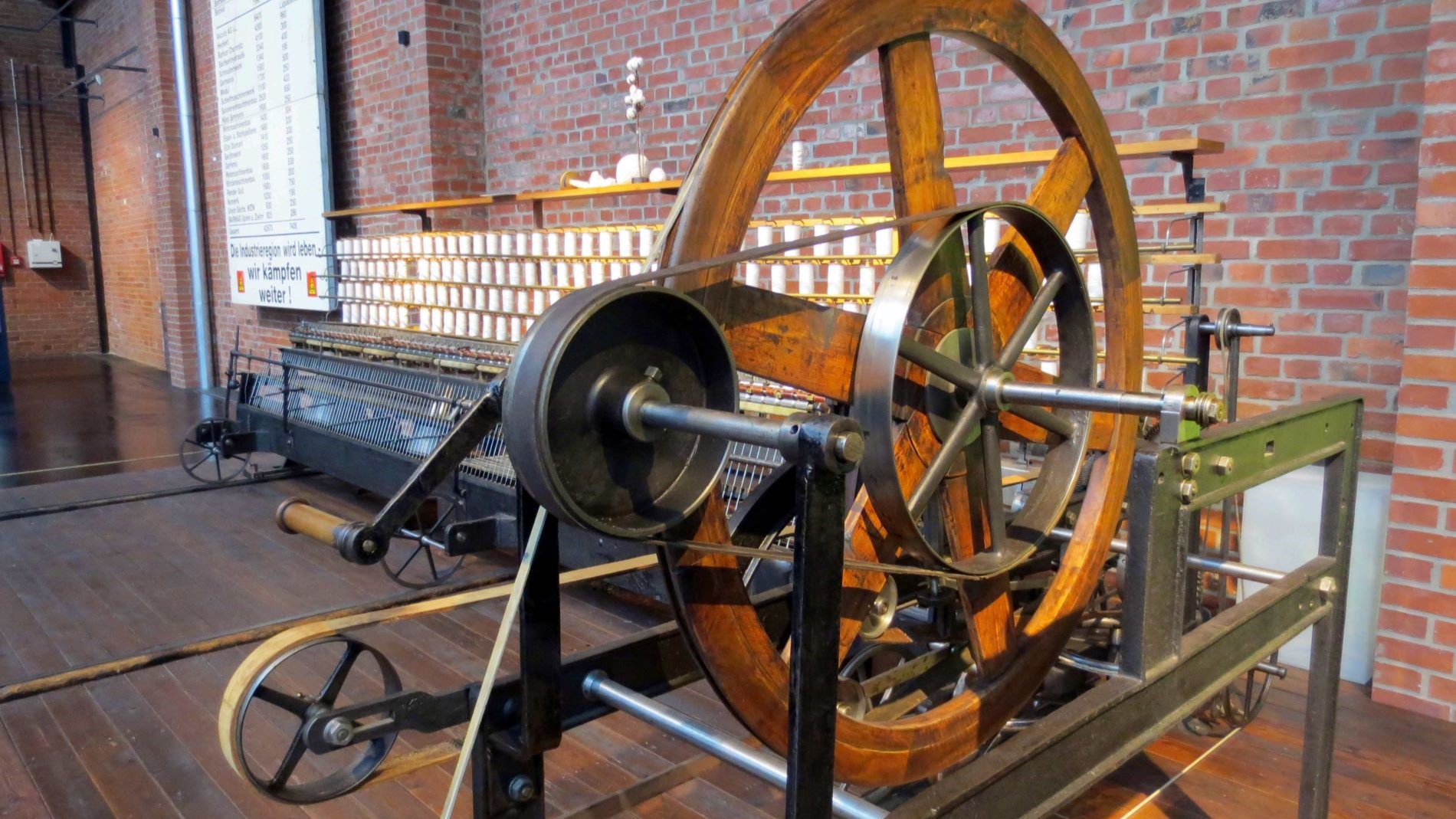

„Den Zahn, dass die Chemnitzer Textilindustrie schon reif fürs Museum ist, ziehen wir den Leuten hier ganz schnell“, sagt Anett Polig. Sie ist stellvertretende Leiterin des Industriemuseums Chemnitz. Selbstverständlich erinnert das Museum an die textilhistorische Bedeutung von Chemnitz, etwa in der „Textilstraße“ mit ihren historischen Webstühlen, Strick- und Spinnmaschinen. Doch im Kulturhauptstadtjahr will das Industriemuseum der Welt zeigen, dass Textil in Chemnitz nicht nur Vergangenheit, sondern auch Zukunft ist.

Zusammen mit dem Verband der Nord- und Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti) wurde deshalb die Ausstellung „Textil? Zukunft! 2025“ (noch bis zum 18.01.2026) gestaltet. Hier zeigen textile Akteure aus Chemnitz und Umgebung – darunter Traditionsunternehmen, Forschungsinstitute und Start-ups – die heutige Vielfalt der Branche. Zu sehen sind neben bunten Herrenhemden, Designer-Unterwäsche und Strickmode auch Snowboards auf Basis von Hanffasern, textile Kranseile, Bodenschutzplatten aus glasfaserverstärkten Composites, Verpackungsmaterialien aus Gewebe und textile Fahrradspeichen.

Diese Mischung steht exemplarisch für den Wandel in der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie, zu deren Gesamtumsatz von 20 Milliarden Euro die Textilindustrie mittlerweile etwa 60 Prozent beiträgt.6 „Wir wollen zeigen, dass die lokale Textilindustrie noch immer lebendig, innovativ und vielseitig ist“, sagt Polig. Die Ausstellung setze bewusst auf den „Aha“-Effekt, denn vielen Besucher*innen sei gar nicht bewusst, so Polig, wo Textilien heute weit über Mode hinaus eingesetzt werden. Wie weit die Wirkung sächsischer Textilforschung heute reicht, zeigt sich eindrucksvoll an der FFP2-Maske, die bereits Teil früherer Textilausstellungen in der Region war und deren Geschichte bis in die DDR zurückgeht.

Was die FFP2-Maske mit sächsischer Textilforschung zu tun hat

Eigentlich wollte man in den 1960er-Jahren im damaligen Ostdeutschland am Wissenschaftlich-Technischen Zentrum Technische Textilien (ab 1979 Institut für Technische Textilien, ITT) in Dresden einen Ersatz für Jute entwickeln. Heraus kam der Spinnvliesstoff „Kridee“ auf Polyamidbasis – und mit ihm die technologische Grundlage für das Spinnvliesverfahren (Spunbond). Obwohl der wirtschaftliche Austausch zwischen Ost- und Westdeutschland schwierig war, erwarb die Firma Reifenhäuser aus Troisdorf bei Bonn 1974 auf einer Leipziger Messe das Spinnvlies-Know-how.7 Reifenhäuser, heute Weltmarktführer im Bau von Anlagen für Extrusionsvliesstoffe und Folien, verfeinerte die Technologie, ergänzte sie um eigenes Know-how und nutzte sie zur Entwicklung seiner Reicofil-Vliesstoffanlagen. Auf den Anlagen werden nach Unternehmensangaben heute 75 Prozent aller Hygiene- und Medizinvliesstoffe weltweit produziert. Neben Hüllvliesstoffen für Babywindeln und Damenhygieneartikel zählen dazu auch FFP2-Atemschutzmasken, die während der Corona-Pandemie weltweite Bekanntheit erlangten.

„Wir haben noch nie so viele NDAs unterschrieben wie heute“

„Ohne dieses Know-how aus Sachsen wäre das so nicht möglich gewesen“, sagt Dr. Heike Illing-Günther, Geschäftsführende Direktorin des Sächsischen Textilforschungsinstituts (STFI). „Wir profitieren bis heute von unseren historischen Vliesstoffvorreitern.“ Das STFI ging 1992 aus dem Zusammenschluss des ITT, wo die Spinnvlies-Grundidee entstand, und dem Chemnitzer Forschungsinstitut für Textiltechnologie (FIFT) hervor. Es zählt heute mit seinen rund 150 Mitarbeitenden und etwa 15 Millionen Euro Jahresumsatz zu einem der führenden europäischen Institute für angewandte Textilforschung. Die Vlies-Pionierarbeit seines Vorgängerinstituts ITT führt das STFI in seinem „Kompetenzzentrum Vliesstoffe“ fort – unter anderem auf einer von Reifenhäuser gesponsorten Reicofil-Spinnvliesanlage. Jährlich forscht das STFI in etwa 100 Projekten rund um kreislauffähige Materialien, textilen Leichtbau, intelligente Textilien sowie digitale und KI-gestützte Produktionslösungen – viele in Kooperation mit Textilunternehmen und Industriepartnern aus aller Welt. Deren Namen bleiben aus Wettbewerbsgründen oft geheim. „Wir haben noch nie so viele NDAs unterschrieben wie heute“, sagt Illing-Günther.

Weil Textilforschung aufgrund solcher Verschwiegenheitsvereinbarungen oft „unsichtbar“ bleibt, hat das STFI anlässlich der Kulturhauptstadt zwei Orte mitgestaltet, an denen diese sichtbar und erlebbar wird. Gemeinsam mit dem Esche-Museum wurden das „Esche Lab“ in Limbach-Oberfrohna und das „Textile LAB professional“ am STFI eingerichtet. Limbach-Oberfrohna hat seine ganz eigene Textilgeschichte: Hier entwickelte Heinrich Mauersberger Ende der 1940er-Jahre in seiner Garage das revolutionäre Nähwirkverfahren Malimo, mit dem heute weltweit technische Textilien für Autos, Flugzeuge und Windkraftanlagen hergestellt werden. In den beiden „Makerhubs“ können Kreative, Designer*innen und Künstler*innen auf dem hohen technischen Niveau des STFI mit Strick- und Stickmaschinen, Wirk- und Webmaschinen, 3D-Druckern, Lasern und Recyclingverfahren experimentieren.

An zukunftsweisenden Recyclingverfahren arbeitet das STFI auch in seinem Zentrum für textilen Leichtbau, unter anderem daran, die steigenden Abfallmengen an Carbonfasern aus Windkraftanlagen und Flugzeugen zu bewältigen. Mit Erfolg: Für die Weiterentwicklung eines Verfahrens, mit dem sich recycelte Carbonfasern wieder zu Leichtbauteilen für die Luftfahrt verarbeiten lassen, erhielten das STFI und das Faserinstitut Bremen im Oktober 2025 den dritten Platz in der Kategorie „Forschung und Wissenschaft“ beim Innovationspreis für Faserverbundkunststoffe der AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe.

Textilien aus Chemnitz für Boeing und Airbus

Was am STFI noch hinter Laborwänden erforscht wird, ist bei der Firma Dinghy Tech bereits Realität: Fasern für die Luftfahrt. Das in Chemnitz und Zwickau ansässige Unternehmen entwickelt innovative Textilien für Flugzeuge, Schiffe und medizinische Anwendungen. Gegründet 2013 von Anton Schumann und Tobias Trommer, steht Dinghy Tech sinnbildlich für eine neue Generation Chemnitzer und sächsischer Textilunternehmen: klein, agil und Hersteller von (technischen) Textilien für internationale Märkte. Der Firmenname „Dinghy“ wurde bewusst gewählt: „Das Wort stammt aus dem Englischen und bezeichnet ein kleines, leichtes und wendiges Beiboot, das auf größeren Schiffen mitgeführt wird“, erklärt Schumann.

Mit Dinghy Tech gelang ihm und Trommer, was nur wenige schaffen: die aufwendigen und langwierigen Zertifizierungsprozesse der anspruchsvollen Luftfahrtindustrie zu meistern. „Es war hart, aber wir haben es geschafft“, sagt Schumann. Unter dem Markennamen „BLOCKSTA“ fliegen Textilien von Dinghy Tech heute als flammfeste Sitzpolster und textile Innenausstattungen in Flugzeugen von Boeing und Airbus. „Wer mit Lufthansa, Qatar Airways, United, Air Canada oder Austrian Airlines fliegt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit schon auf Textilien aus Chemnitz gesessen“, so Schumann. Seine Bilanz nach mehr als zehn Jahren in der Textilhochburg Chemnitz? „Ich liebe Sachsen“, sagt Schumann, der ursprünglich aus München stammt und 2012 aus Liebe nach Sachsen kam. „Ich glaube fest an die deutsche Textilindustrie, an ihre Tradition und ihre Innovationskraft, die beide eng mit Chemnitz und Sachsen verbunden sind.“

Titelbild: Universitätsarchiv TU Chemnitz/SLUB

1 https://www.mdr.de/kultur/ausflug-tipps/chemnitz-kulturhauptstadt-moderne-industrie-fakten-106.html

2 https://www.chemnitz.travel/en/discover-chemnitz/industrial-culture/industrial-heritage-tour/industrial-heritage-history

3 https://business-saxony.com/en/a-business-location-at-its-best/strong-industries/kompetenz-in-textil

4 https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/6561660/7bade89b3fe719e110dc780dfbd8d706/konjunktur-fj2025-data.pdf

5 https://www.ihk.de/chemnitz/servicemarken/presse/aktuelle-presseinformationen/presse-chemnitz/pm-05-ihk-chemnitz-veroeffentlicht-6419562

6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/256719/umfrage/umsatz-der-deutschen-textil-und-bekleidungsindustrie/

7 According to Der Spiegel (2021), the filter fleece used in modern FFP2 masks was first developed in the former GDR: “The nonwoven fabric used in today’s masks originates from a development in the East German chemical industry, which later became a successful export product.” — Der Spiegel, “Masken-Vlies für die Corona-Krise – später Exportschlager aus der DDR”, 13 February 2021.