Lesedauer: 6 Minuten

Wann ist ein Textil smart?

Dr. Katharina Bredies: Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, je nachdem ob unter dem Begriff "smart" elektronische Textilien verstanden werden oder textile Werkstoffe, die über ihre traditionelle Funktion weitere aufweisen – wie chemische Eigenschaften, um reaktiv zu den äußeren Einflüssen sein zu können. Ebenso wird mit Formgedächtnislegierungen experimentiert, die auf Wärme reagieren, sei es Körperwärme oder Erhitzung durch Strom – beispielsweise für Kompressionskleidung.

Sie forschen seit vielen Jahren zu elektronischen Textilien, wie zu "Wearables": Diese können unter anderem leiten, heizen, senden, empfangen, messen und leuchten, während die textilen Eigenschaften erhalten bleiben. Gibt es eine Anwendung, die Sie besonders spannend finden?

Da ich über längere Zeit im Bereich der "Wearables" gearbeitet habe, liegt ein Fokus für mich auf dem Modedesign. Gleichzeitig gibt es da eine große Ambivalenz, weil der Körper als Anwendungsfeld sehr anspruchsvoll ist. Ebenso wie der modische Ausdruck, wenn wir von elektronischen Textilien reden. Den Unterschied zwischen Mode und Kleidung gilt es dabei zu beachten. Spannend fand ich zudem die Anwendungen, bei denen der menschliche Körper nicht die Beschränkung ist – da sind wir eher im Bereich des Internet of Things, denn auch dort wird sehr viel mit elektronischen Textilien experimentiert. Sei es für den Bereich der Innenarchitektur oder auf architektonischem Level. Der Smart Living Bereich umfasst sehr spezialisierte Anwendungen, bei denen die Anpassungsfähigkeit von Textil an den menschlichen Körper genutzt wird. Wenig beachtet sind bisher die Vorteile der Wearables für Tiere, aber auch in diesem Feld wird geforscht.

Wie eine Decke für Pferde, die die Vitalfunktionen misst, die für die Behandlung ausgelesen werden können?

Genau, denn diese Textilien sind nicht weit entfernt von der smarten Kleidung. Sie können einen Vorteil bieten, da sie nah an den Körper gebracht werden können und von ihrer Skalierung her grundsätzlich anders funktionieren als konventionelle Elektronik. Bei der sehen wir eine Entwicklung hin zur Miniaturisierung, während elektronische Textilien großformatig produziert werden können.

Für Smart Textiles gibt es seit gut 25 Jahren entsprechende Vorlaufforschungen und eine große Spannweite an Ideen, dennoch ist die Herstellung sehr aufwändig, die Nachfrage klein und die Markteinführung in Deutschland oft eine große Hürde. Sprich, der Durchbruch ist noch ausgeblieben – warum ist das so?

Das ist ein Sachverhalt, der mich sehr beschäftigt. Aus meiner Sicht ist ein Grund auch, dass Textilien und Elektronik als Produktbereiche stark unterschiedlich sind, wie hinsichtlich der Normen oder dem Anspruch an Funktionstüchtigkeit. Diese auf ein Niveau zu heben, in dem sie in großer Zahl und über längere Zeit zuverlässig funktionieren, ist eine Herausforderung. In den wenigsten Fällen deckt ein Unternehmen beide Expertisen ab, außer es wurde speziell für diesen Zweck gegründet. Das Angebot teilt sich sozusagen in Inkubator und Start-ups. Alles, was in Textil elektronisch gebaut wird, ist zudem sensibler als konventionelle Elektronik. Die Kosten sind somit höher und ihr Nutzen muss sich umso mehr beweisen. Im Moment ist der Markt zu wenig interdisziplinär – wohin bringe ich das Smart Textile, um es reinigen oder reparieren zu lassen? Wo kann ich es entsorgen, wenn es als elektronischer Sondermüll eingestuft wird? In dem Moment, wo aus dem Konzept ein Produkt werden soll, entstehen viele Fragen, auf die wir bisher noch keine ausreichende Antwort haben.

Wie steht es um die Haltbarkeit von Smart Textiles?

Eine Voraussetzung dafür, dass man ein elektronisches Textil bauen kann, ist, dass es in irgendeiner Art und Weise elektroaktiv oder elektrosensitiv ist oder Strom leitet. Das ist bei klassischen leitenden Materialien der Fall. In konventioneller Elektronik ist zum Beispiel oft Kupfer verbaut. Das ist in der Anwendung ein großes Problem, weil Kupfer giftig ist. Zudem ist eine Eigenschaft vieler metallischer Stoffe, dass sie oxydieren und über die Zeit ihre Leitfähigkeit verlieren – bei der Behandlung mit aggressiven Chemikalien für die Reinigung natürlich umso schneller. Die Forschung bemüht sich aktuell darum, Materialien zu finden, die die gleiche Performance haben, aber weniger umweltbelastend sind. Dafür müssen die leitenden Materialien oft stark abgeschottet werden. Bei kupferisiertem Flächengewebe wird beispielsweise eine wasserdichte Laminierfolie zur Abdeckung verwendet. Schweiß und Seifenlauge sind für leitende Materialien extrem schädlich und führen zu einer eingeschränkten Haltbarkeit. Ein weiterer Faktor: Textil ist sehr viel in Bewegung und das führt zu Verschleiß. Sobald die Kleidung beschädigt ist, funktioniert die Elektronik nicht mehr.

Sie haben Ihre Doktorarbeit über "Gebrauch als Design. Über eine unterschätzte Form der Gestaltung" geschrieben, und am Beispiel elektronischer Textilien das Umnutzungspotenzial ungewöhnlicher Objekte ausgelotet. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, wie sich unser Umgang mit Textilien verändert, wenn diese smart sind?

Beiläufige Handlungen werden ins Bewusstsein gerückt, wenn die Textilien elektronisch sind und beispielsweise den Körperzustand messen. Meinen natürlichen Umgang mit einem Textil kann ich als einen Indikator betrachten. In dem Moment wo mir warm wird, schiebe ich die Ärmel hoch. Zudem setze ich mich bewusster hin, wenn meine Hose quasi eine Verlängerung meines digitalen Selbst ist. Zum Teil ist das auch gewollter Effekt – wie um eine bewusste Körperhaltung einzunehmen. Davon ab hat mich der spielerische Umgang mit dem Textil beschäftigt – das Potenzial, wie textile Objekte aussehen und funktionieren können. Es ist ein Experimentierfeld.

Können Sie da noch ein Beispiel geben?

Da wäre die Frage, welcher Gegenstand eine Textilform annehmen kann, den wir bislang nur als stabile Form kennen? Wie eine Salatschleuder aus Textil, bei der wir im Grunde über die eigene Bewegung selbst zur Schleuder werden. Das sagt nicht viel über die Elektronik aus, aber es ist als Anwendungsbeispiel anschaulich, um zu verstehen, wie ein Wechsel in dem Umsetzungsmedium auch die Interaktion und den Alltagsgebrauch verändern kann. Wenn ich die Interaktion mit elektronischem Textil messen möchte und nicht mit konventioneller Elektronik, dann muss ich beides aufeinander abstimmen. Von den NutzerInnen wird eine bestimmte Art von Handlungsablauf erforderlich, um diese Sensorik zu benutzen. Ein Beispiel wäre eine Decke. Was kann ich damit machen? Ich kann sie falten, ausbreiten, knüllen, aufrollen, schütteln. In meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich versucht, den Umgang mit einer Decke als ein geregeltes, gezieltes Falten zu formalisieren. Ein bestimmter Ablauf, an den ich mich halten muss, um die Funktion des Objekts zu nutzen.

Sie haben 2018 eine Bandage für Knieverletzungen entwickelt, die während des Trainings Live-Feedback gibt und eine Reihe von Leistungskennzahlen berechnet, die von OrthopädInnen zur Beurteilung der Genesung verwendet werden. Wurde die Idee von der medizinischen Branche aufgegriffen?

Es gibt einen schönen Begriff für die Möglichkeit der technischen Umsetzung, die "technology maturity". In der Designforschung arbeiten wir oft in einem sehr frühen Stadium, um die Dinge erfahrbar zu machen. Mit Blick auf das Forschungsbudget für Design ist Deutschland leider noch nicht so weit wie andere Länder. Der nächste Schritt wäre eine Studie zur industriellen Produzierbarkeit. Dafür bräuchte es in der Regel einen Hersteller, der bereit ist, da mit seinen Mitteln Raum für Experimente zu schaffen. Bei dieser Forschung dreht sich auch sehr viel um das Thema Smart Factory und Industrie 4.0. Wearables werden deswegen eher als kleinformatige Produkte, z.B. "Handhelds" oder Smart Watches angeboten, tragbare elektronische Geräte, die mit Akkus oder Batterien mit Strom versorgt werden, und nicht als smarte Kleidung. Solche Zwischenschritte können Unternehmen davon überzeugen, dass sich eine Investition in elektronische Textilien auch lohnen kann.

Parallel zu den Smart Textiles die wir am Körper tragen können, gibt es auch textile Oberflächen die smart sind, und die beispielsweise im Autoinnenraum Schalter ersetzen können, als Flächenheizungen dienen oder als Feuchtigkeits- und Drucksensoren. Wie stehen sie dazu?

In Fahrzeuginnenräumen habe ich verlässliche Rahmenbedingungen wie geschützte Flächen. Das kommt der Konstruktion von Smart Textiles entgegen. Da gibt es bereits viel Technologie, die auf konventionellen Elementen aufbaut. Die Automobilindustrie ist meines Wissens sehr kostensensitiv, da viele Bearbeitungsschritte notwendig sind. Mit starken Kostentreibern wie Smart Textiles stoßen wir an das Problem der Produzierbarkeit. Was wir an Demonstratoren einbauen können, ist von der User Experience her großartig. Andererseits ist die Frage, was ein smartes Textil an der Stelle an Mehrwert bietet, was konventionelle Elektronik wie ein Drucksensor nicht kann. Ein attraktiver Anwendungsbereich ist aus meiner Sicht eine Ambientebeleuchtung über Textilien, da es dem Innenraum eine ganz andere Ausstrahlung gibt.

Woran arbeiten Sie gerade?

In der Lehre gehe ich mit den Studierenden der Frage nach, wie etablierte Prozesse in der Textilproduktion und die Konstruktion von Smart Textiles im Bereich der Bekleidung näher zusammengebracht werden können. Mein Ansatz ist, dass wir die Textilproduktion mehr in den Blick nehmen müssen, um die Prozesse, die da bereits bestehen, aufzunehmen und umzudeuten, so dass sie auch für die Konstruktion von Smart Textiles geeignet sind – anstatt die Komponenten nachträglich einzukleben. Wir stellen Musterstücke her und entwickeln exemplarisch einen Mechanismus in textiler Form. Darüber hinaus bin ich im User Experience Design tätig.

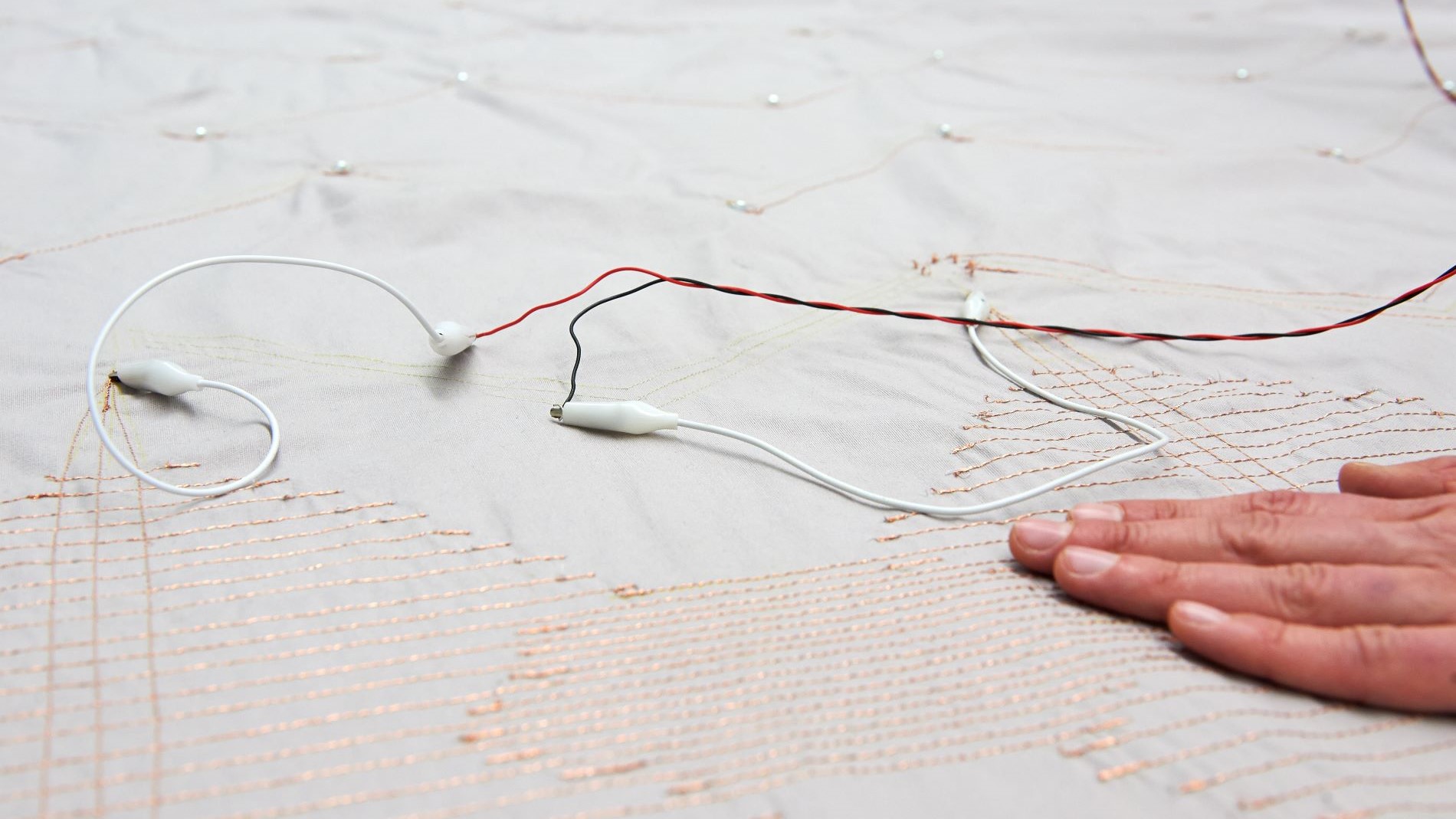

Titelbild: Sensoren eines Lichtvorhangs. Foto: Matthias Steffen